特定技能「造船・舶用工業」における外国人材の受け入れ

特定技能14業種の一つとなっている造船・舶用工業について、外国人材の受け入れ状況、造船・舶用工業が果たしている我が国経済や地域経済にとっての重要な役割と当面の課題、船の建造のプロセスと求められる技能、外国人材の適正な受け入れに向けた業界の取組状況などを紹介します。

1.造船・舶用工業における外国人材の受け入れ

造船・舶用工業については、2019年(平成31年)4月の「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の施行に伴い、「1号特定技能」14業種の一つとして、外国人材の受け入れが始まっています。

そして、2022年度からは、造船の「溶接」分野に限られますが、熟練技能者として2号特定技能に進む方も出てくると想定されています。

振り返ってみますと、造船分野については、それ以前の2014年(平成26年)の閣議決定「日本再興戦略改訂2014」において、人手不足を補う緊急措置として外国人材の受け入れが始められていました。

(これは、造船業が、高い国内生産率を維持して我が国の輸出を支えるとともに、地域経済に大きく貢献していることから、その時点で急速に回復してきた生産機会を逃さないよう、国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、造船業と人材の相互流動が大きい建設分野に併せて、技能実習修了者を対象に、緊急かつ時限的な措置として導入されたものでした。)

これらの措置により、2021年(令和3年)8月末時点では、「特定技能」として、952人が従事しています。このうち、溶接は、85.2%の811人、塗装は 10.5%の100人という構成となっています。また、上記の緊急措置として導入された「特定活動」として、1,443人となっています。

ちなみに、「技能実習」としては、 2020年度までに5,115人(造船分野 4,840名、舶用工業分野275人)を受け入れてきています。

2.我が国の経済を支え、地域経済を担う造船業

造船業は、国内立地型の輸出産業として我が国の経済を支えるとともに、裾野の広い労働集約型産業として地域経済を支えている産業です。

- 「海運」の概況

そもそも、船舶によって輸送を行う「海運」の状況について概観してみますと、日本の貿易量の99%以上は、海運、すなわち、船舶によって担われています(残りの1%弱は航空輸送)

また、国内の物流についても、国内物流の4割強(輸送トンキロベース)を海運、すなわち、船舶によって担っています(残りは、トラックが、50%強、鉄道が5%弱。)

さらに、産業基礎物資輸送についてみると、海運が8割を担っています。(主な産品で見ますと、鉄鋼で6割程度、石油製品で9割程度、セメントで8~9割程度となっています。)また、離島航路をはじめとする旅客船事業やフェリー輸送においても、海上輸送は、大きな役割を担っており、そのための船舶は不可欠となっています。

- 「造船・舶用工業」の概況

このような我が国の貿易・経済・交流にとって重要な役割を果たす船舶を建造する事業が、造船業ですが、我が国には、日本全国に約1,000の事業所(造船所)が存在し、約74,000人の従業員が就労し、生産高は2.5兆円規模となっています。

また、我が国の舶用工業は、我が国の造船業が建造する船舶に必要なほとんどの舶用製品を供給しています。日本全国に約1,100の事業所が存在し、約46,000人の従業員が就労しており、生産高は0.9兆円規模となっています。これら造船・舶用工業は、国内に生産拠点を維持し、そのほとんどが地方圏に存在し、各地方で重要な役割を担っています。

特に、瀬戸内海や北部九州においては、造船業が地域の主要製造業として地域経済、雇用の中核的な役割を担い、海運業、港湾運送業、船員などと連携した海事産業クラスターを形成し、各地域での不可欠な存在となっています。造船業が、長期的に成長し続けるためには、就労環境の改善、教育訓練の充実強化等によって、 国内での造船労働者の確保に最大限努めることが最も重要な課題となっています。

それとともに、昨今の厳しい市場環境の下で、造船業の競争力強化に向けた取組が重要となっています。

3.我が国の造船業の抱える課題

造船業の世界における競争は、極めて厳しい状況にあります。

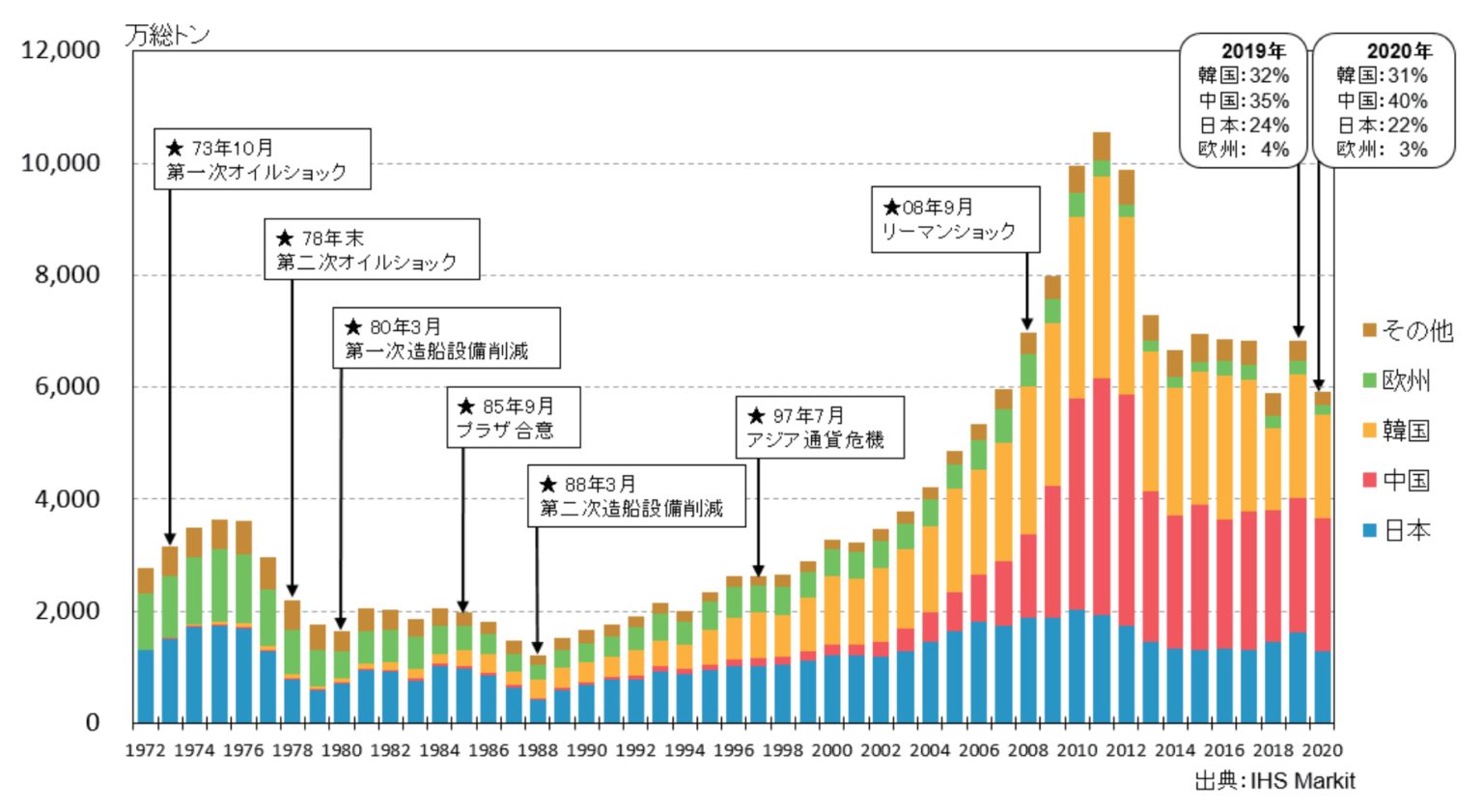

かつては、我が国の造船業は、世界の半分を大きく超える造船シェアを占めていました。その後、韓国、中国の造船業の発展に伴い、現在では、この両国と日本で、世界シェアの9割を占めることとなっていますが、3か国のシェアは、2019年においては、中国35%、韓国32%、日本24%と、2020年においては、中国40%、韓国31%、日本22%となっています。

中国・韓国においては、大手造船所同士の統合・買収により集約化を進めており、低船価競争がベースとなっている現在の市場環境のもとにおいて、厳しい国際競争にあります。

今後の競争においては、海事レポート2021における分析にもあるとおり、環境負荷の低いゼロエミッション船や自動運航船の開発を進めるとともに、生産性向上、複数隻の船舶を短い納期で発注するロット発注などを見据えた規模や人的リソースの集約を図らねばならず、そのための、企業間の連携や統合、競合等が求められており、競争力強化に向けた取組が重要な課題となっています。

4.船舶の建造の工程

さて、ここで、造船所における船舶の建造行程を見てみましょう。

- 発注者との間での提案、打ち合わせののち、船価、工程を含めて合意のうえ、契約書が交わされます。

- その後、性能設計、詳細設計、生産設計等が作られ、資材を調達し、併せて生産計画が策定されます。

- そして、いよいよ、実際の建造に入っていきます。

- 建造工程としては、具体的には、資材の「切断」、「加工」、「組み立て」により、ブロックが作られ、ブロックを搭載し、船舶のかたちができていきます。

- その後、「進水」を経て、船舶は、初めて水と触れることとなります。そして、艤装等岸壁工事と試運転を経て、発注者に引き渡しとなります。

「進水式」の華やかなセレモニーは、ご覧になった方も多いかと思います。

船が初めて海に浮かぶという、船の誕生のお祝い儀式です。船には、一隻ごとに名前が付けられますが、その「命名式」もこの進水の際に行われます。船を繋げているロープが斧で切断されるという「支鋼切断」とともに、シャンパンや赤ワインの瓶が割られ、船台から、海に滑り降り、ダイナミックに海に浮かんでいく姿は壮観です。

実際に建造に携わった技術者、作業従事の方々にとっては、ひときわ感慨深い、やりがいと誇りを感じる瞬間だとうかがったことがあります。

5.造船の作業・仕事に求められる技能

造船の仕事の特徴は極めて厚い鉄板の切断や折り曲げ、完璧な溶接に見られるように、極めて高い技術を要します。

設計図に寸分たがわぬ婉曲を作り出す鉄板加工技術、どんな嵐にも浸水せず、長い年月にも耐える溶接技術などは、機械の的確なオペレーションとともに、高い加工技術・溶接技術などを持った人間の力「職人の技」「匠の技」が重要です。

また、船の建造は、大量生産というより、一隻一隻ごとに設計や工法が異なるオリジナリティの高い面があり、作業は多種多様であり、求められる技術も様々であり、個別に柔軟に対応できる技術が求められます。

こういう技術の習得は、時間と努力を要しますが、船の建造に不可欠なものであり、高い報酬も見込まれますので、習得のやりがいがあるものです。

6.外国人材の適正な受け入れに向けた取組

1で触れたように、造船・舶用工業分野においては、「特定技能」と「緊急措置に基づく特定活動」を併せて、すでに、2000名以上の外国人材を受け入れ、また、技能実習生としての受け入れも5000名以上に上ります。

ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピン、中国などを中心に、幅広い国々から受け入れを行っています。これからも、引き続き、これらの受け入れの規模は拡大していくものと見込まれています。

注意すべきは、それぞれの国における手続きは、各国ごとに異なるという点です。

例えば、当該国の政府が認定した送り出し機関を経由することを必須とする国、送り出し機関を経由せずとも直接採用できる国、その国で設けられた労働市場情報システムに登録することを求められる国など様々です。また、各造船所や舶用工業の各工場では、これまでの受け入れの経験を活かし、受け入れた人材が、

気持ちよく従事できるよう、

技能を確実に習得し、それを向上させ得るよう、

安全に従事できるよう、

日本語をマスターできるよう、

悩みやキャリアプランを身近な人々に相談できるよう、

といった様々な点に配慮し、就業環境、受け入れ環境の改善・向上に向けた取組の強化を行っています。

造船・舶用工業を所管する国土交通省では、そういう活動の中から優良事例をピックアップし、業界全体での取組につながるよう、「優良受け入れ事例集」を取りまとめ、啓蒙活動も行っています。

このような特定技能外国人受け入れの手続き、国ごとの手続き、優良受け入れ事例集などを掲載した「造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れ手引書」が公表されています。https://www.mlit.go.jp/common/001430262.pdf

関係者の皆様も、是非、ご覧になっていただきたいと思います。

結び

6に掲げたような優良事例を普及させる取り組みが広く知られ、外国人材が気持ち良く従事できる環境が一層拡がり、その他、行政当局による巡回指導や協議会等の運営などの努力の成果も挙がり、これらによって、外国人材の適正な受け入れが進み、日本人材との共生が進むことが望まれます。

また、造船・舶用工業界においても、厳しい競争環境の中で、発展を遂げ、長期的に成長し続けるために必要となる造船・舶用工業労働者の確保に向け、就労環境の改善、教育訓練の充実強化等に一層強化して取り組まれることが望まれます。

外国人材の受け入れに関わっていただいている皆様におかれても、造船業や造船の仕事のすばらしさを認識のうえ、造船・舶用工業分野での外国人材の適正な受け入れの確保に積極的に加わっていただき、ご支援・ご協力いただくことが期待されます。

このような関係者の努力が相まって、実際に、外国人材が日本に来て、日本で働いてよかったと感じ続けられる状況が広がり、産業界における人材の確保とともに、人材の育成、国際親善・相互理解・国際貢献、共生社会の実現など、社会的要請や価値の実現につながれば幸いと念じています。

【 参 考 文 献 】

- 海事レポート2021 (国土交通省ホームページ)

- 「造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れ手引書」

- 国土交通省・ジェーティーシー株式会社・ONE-VALUE株式会社 作成

- 造船業界就職ハンドブック(一般社団法人 日本造船工業会)

- Shipbuilding News(一般社団法人 日本造船工業会)

- 「造船所・工場ではたらくみなさんへ」(厚生労働省委託・全国造船安全衛生対策推進本部発行)

1983年、運輸省(現国土交通省)入省。在スペイン日本国大使館一等書記官、運輸大臣秘書官、経済産業省大臣官房審議官(商務・流通)、国土交通省大臣官房審議官(鉄道・総合政策)、同省物流審議官、同省海事局長、内閣府総合海洋政策推進事務局長などを務める。